镜像神经元(mirror neuron, MN)曾被誉为“读取思想的细胞”(Blakesee, 2006),“塑造文明的神经元”(Ramachandran, 2009),以及理解社会行为的“革命”(Iacoboni, 2008)。然而,最近的统计数据似乎表明,MN并没有在科学界保持其早期的杰出形象,它们未能成为社会认知科学的基石。这种落差使得一些研究人员认为MN是“神经科学中最被炒作的概念”(Jarrett, 2012)。

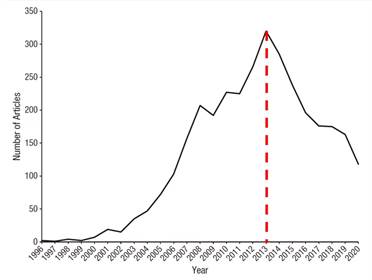

一些研究者认为MN正在失去吸引力:“认知科学家不再像以前那样积极地在这个领域工作,或者镜像神经元的标签正在失去吸引力,或者两者兼而有之......”(Heyes & Catmur, 2022)。他们使用统计图表来说明这个情况(该图描绘了从2013年到2020年,与镜像神经元相关的学术出版物数量的下降)。

近日,绍兴文理学院心理学系/大脑、心智与教育研究中心董达副研究员、刘童玮研究助理作为共同第一作者,陈巍教授作为通讯作者在国际理论心理学知名期刊New Ideas in Psychology(SSCI,IF=2.3,JCR2区/中科院3区)上发表了题为Re-enchanting mirror neurons through lexical changes的研究论文https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732118X25000017。该研究围绕“镜像神经元”概念的历史,特别关注当前科学领域中与镜像神经元高度相关的词汇含义变化。

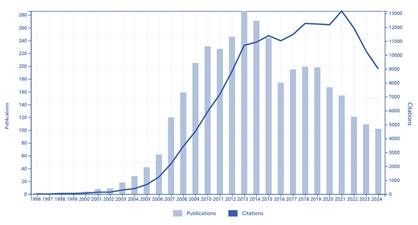

统计证据确实可以反映一个领域的普遍趋势。但是,使用的统计方法和由此得出的结论可能是错误的。为了提高数据的准确性,本研究更新了当前时间点的出版物数据,并补充了引文数据。很明显,关于“mirror neuron”的引用次数在2013年之后继续上升,但在2021年之后下降,在接下来的三年中显着下降。换句话说,这个数字比Heyes和Catmur(2022)研究报告中的数字更全面、更准确,但也确实反映了近年来对MN领域的兴趣明显下降(从学术出版物的数量上来说)。

本研究在此引入了美国科学史家、科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的理论资源,认为镜像神经元这一知识领域正在进入“常规科学”(normal science)阶段(Kuhn, 2000)。研究人员忙于传统的“拼图游戏”,目前没有新的理论危机摆在他们面前。因此,“镜像神经元”出版物的减少可以归因于这类拼图游戏机会的减少或科学词典中新意义的耗尽。换句话说,“镜像神经元”的“神话”似乎已经被揭开。

然而,本研究认为,统计学固然能够反映一种数据上的变化,但不能将其用于分析词语的语义或内涵的变化。统计学本身无法反映这一领域的概念工具库。本研究的不同观点认为,某些旧词语的语义转变,得到了相关实证研究的支持,意味着镜像神经元并非旨在完善统治科学实践的既定游戏规则;相反,它们是潜在的旧有规则的挑战者。

综上,本研究提出,在镜像神经元领域,一场“静悄悄”的科学革命正在进行中。

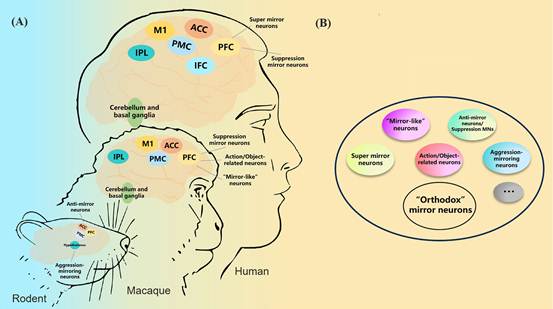

文章的第二和第三部分分别回顾了镜像神经元领域30多年的研究历史,以及新近研究成果和主张(简要介绍可见于《镜像神经元:十载污名再出发》一文)。来自技术、物种、脑区等方面的发现支持MNS适用性的扩展,推动研究人员探索具有镜像机制的经典区域之外的大脑区域和结构。这些区域被认为服务于特定的社会认知功能,并且可能表现出不同于经典MNS的镜像特性,涉及与运动动作、感觉、情绪、决策和空间表征相关的区域(Bonini et al., 2022)。

本研究相信对镜像神经元的新理解已经开始修订社会认知中的几个基本概念。这三个主张每个都会有一个相关的词:“镜像”(mirror/mirroring)、“动作”(action)和“理解”(understanding)。如果“镜像神经元”的总体含义发生了变化,那么这些词的语义会同时发生变化是有道理的。事实上,词汇变化是同时发生的。

文章的第四部分就围绕这三个重要概念的语义转变展开。

首先,关于“镜像”。围绕“镜像”一词的论述源于对MN的开创性研究。这些最初基于对猴子进行的实证研究得出的发现,催生了如今神经科学话语中的标准术语。后续研究扩展到包括人类受试者,特别强调现在所谓的镜像系统。

本研究在以往的基础上,进一步提出一种分类法:“正统的”(orthodox)镜像神经元和“非正统的”镜像神经元。本研究强调,镜像特性(mirror properties)超越了功能定位,成为一种基本的神经机制,而不是选择神经领域的专有特权。镜像特性可能是整个大脑和神经系统的基本机制!

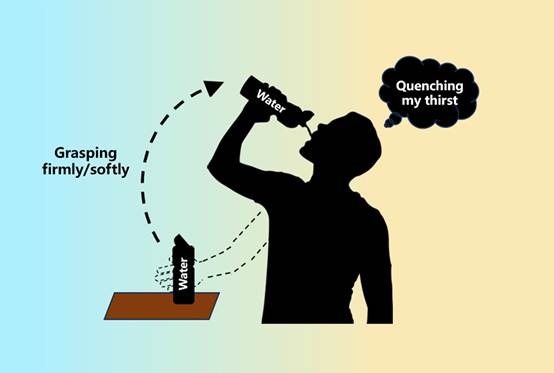

其次,关于“动作”。基于对MNs的新见解,“动作”这个词也可以被修订为三个维度。早期关于动作的研究主要关注“什么-what”(内容)和“为什么-why”(意图)这两个维度。“什么-”维度涉及动作的对象或内容,而“为什么-how”维度关注驱动动作者动作的潜在目标或意图。例如,在句子“我拿起一瓶水来喝,因为我很渴”中,可以被分析为可分割元素的行为的具体部分是动作的内容,而拿起玻璃杯的意图是为了解渴。

然而,即使确定了动作的内容和意图,动作在实现目标或意图时仍可以采取微妙的运动/动态形式。因此,我们主张“动作”的含义应该更新,以包含一个额外的“如何-how”维度,这个维度涉及活力形态(Chen et al., 2024)。

第三,关于“理解”。本研究对“理解”的内涵进一步分类区分,将“基于镜像的理解”(“mirror-based understanding)分为基本理解和全面理解。基本理解涉及识别其他人展示的身体表达动作的目标结果。例如,观察某人伸手去拿玻璃杯时,动作的目标是玻璃杯。全面理解涉及对他人心理状态的知识,如信念、欲望和意图。

正如Cook等人(2014)所指出的,只有通过应用基于发展历史、系统级理论和严格实验的方法,我们才能获得关于镜像神经元功能的可靠信息。本研究重新确认了镜像神经元的重要性,通过“镜像脑”假说重新定义了它们在大脑中的角色,并为分类和理解其支持的功能提供了全面的框架。我们的结论强调了镜像神经元领域持续的相关性以及未来研究的潜力。所提出的对某些词汇和镜像大脑假设的修订可能会在镜像神经元领域引发新的辩论,从而使这个领域更加繁荣。

作者介绍:绍兴文理学院大脑、心智与教育研究中心/心理学系董达副研究员和研究助理刘童玮为共同第一作者,陈巍教授作为通讯作者。

项目介绍:本文是董达博士主持的国家社科基金青年项目“过程哲学与当代意识研究”(20CZX015)的阶段性成果。

参考文献

Blakesee, S. (2006). Cells that read minds. The New York Times. http://www.nytimes. com/2006/01/10/science/10mirr.html.

Bonini, L., Rotunno, C., Arcuri, E., & Gallese, V. (2022). Mirror neurons 30 years later: Implications and applications.Trends in Cognitive Sciences,26(9), 767–781. https://doi.org/10.1016/j.tics.2022.06.003

Chen, W., Liu, T., & Dong, D. (2024). Sharing vitality at the moments of meeting. Journal of Consciousness Studies, 31(11–12), 60–84. https://doi.org/10.53765/ 20512201.31.11.060

Cook, R., Bird, G., Catmur, C., Press, C., & Heyes, C. (2014). Mirror neurons: From origin to function.The Behavioral and Brain Sciences,37(2), 177–192. https://doi.org/10.1017/S0140525X13000903

Di Cesare, G., Valente, G., Di Dio, C., Ruffaldi, E., Bergamasco, M., Goebel, R., & Rizzolatti, G. (2016). Vitality forms processing in the insula during action observation: A multivoxel pattern analysis.Frontiers in Human Neuroscience,10. https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00267

Heyes, C., & Catmur, C. (2022). What happened to mirror neurons?Perspectives on Psychological Science,17(1), 153–168. https://doi.org/10.1177/1745691621990638

Iacoboni, M. (2008).Mirroring people: The new science of how we connect with others. Farrar, Straus and Giroux.

Jarrett, C. B. (2012). Mirror neurons: The most hyped concept in neuroscience? Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/brain-myths/201212/mirror-neurons-the-most-hyped-concept-in-neuroscience.Accessed 15 Mar 2024

Kuhn, T. (2000).The road since structure: Philosophical essays, 1970–1993, with an autobiographical interview. Chicago: University of Chicago Press.

Ramachandran, V. S. (2009, November).The neurons that shaped civilization[Video]. TED Conferences. http://www.ted.com/talks/vs_ramachandran_the_neurons_that_shaped_civilization.html

Sinigaglia, C.,&Rizzolatti, G. (2011). Through the looking glass: Self and others.Consciousness and Cognition,20(1), 64–74. https://doi.org/10.1016/j.concog.2010.11.012

供稿人:董达

审核人:陈巍