近日,绍兴文理学院大脑、心智与教育研究中心孙芬芬博士在知名精神病学领域期刊BMC Psychiatry(SCI收录,JCR Q2,中科院二区,TOP期刊,IF = 3.4)发表题为“Hippocampal gray matter volume alterations in patients with frst-episode and recurrent major depressive disorder and their associations with gene profles”的学术成果。(文章链接https://doi.org/10.1186/s12888-025-06562-4)

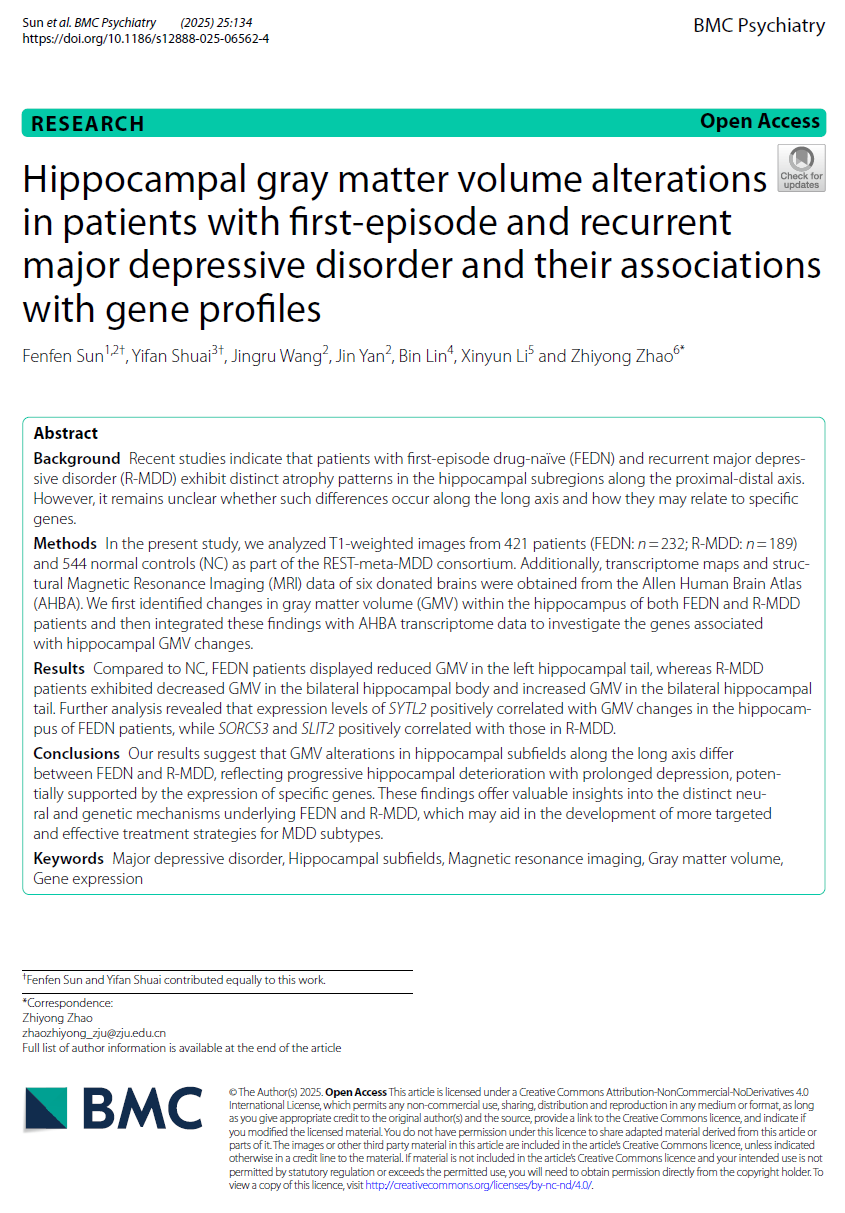

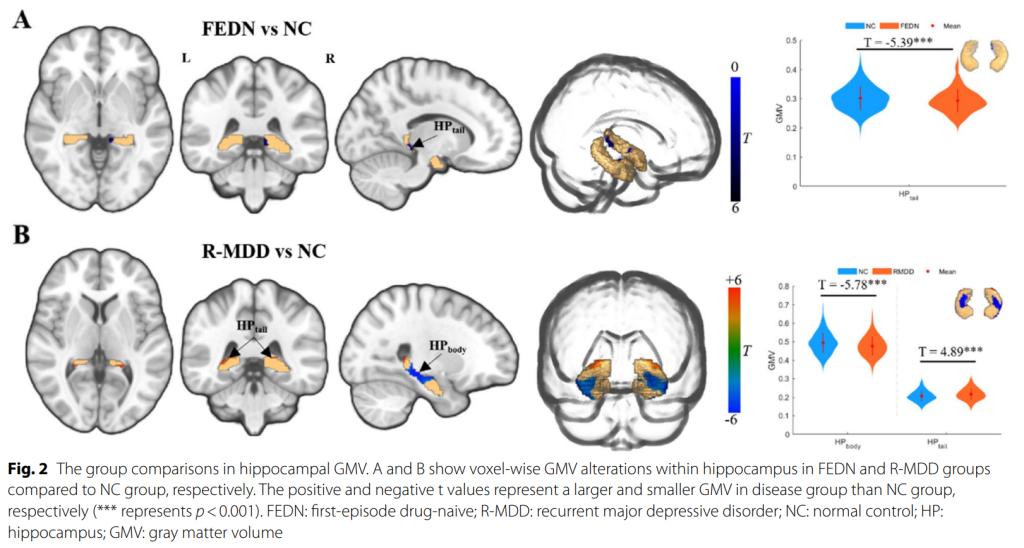

“抑郁症脑影像大数据联盟” (http://rfmri.org/REST-meta-MDD),通过对磁共振脑影像数据进行筛选和分析,试图探讨首发和复发重度抑郁症(major depression disorder, MDD)患者海马灰质体积(gray matter volume, GMV)的变化及其与特定基因的关系。研究发现,与正常对照组相比,首发MDD患者左侧海马尾部GMV减小,而复发MDD患者双侧海马GMV减小,同时双侧海马尾部GMV增大。进一步分析显示,基因SYTL2的表达水平与首发MDD患者海马GMV的变化呈正相关,而基因SORCS3和SLIT2的表达水平与复发MDD患者海马GMV的变化呈正相关。

以上结果表明,首发和复发MDD患者在海马长轴上不同亚区的GMV变化存在差异,反映了随着抑郁时间的延长,海马结构会逐渐恶化,且这一过程可能受到特定基因表达的支持。这些发现为理解首发和复发MDD不同的神经和遗传机制提供了宝贵见解,有助于为MDD亚型开发更具针对性和有效性的治疗策略。

作者和课题组成员:

该论文的第一作者为绍兴文理学院心理学系暨大脑、心智与教育研究中心孙芬芬博士,大脑、心智与教育研究中心为第一单位,浙江大学附属儿童医院赵智勇副研究员为通讯作者。应用心理学专业本科生王静茹和心理健康教育方向硕士生颜劲也共同参与了该研究。

近日,绍兴文理学院大脑、心智与教育研究中心、心理学系王臣博士在公共卫生领域国际性期刊BMC Public Health (SSCI收录,JCR Q1,中科院二区TOP期刊,IF=3.90) 发表题为“Changes of well-being over the pandemic: A survey across generational cohorts”的学术成果。(文章链接https://doi.org/10.1186/s12889-025-21670-2)

根据塞利格曼的PERMA理论,幸福感反映了个体在生理和心理上的繁荣状态,包括积极情绪、投入感、人际关系、生活意义及成就感这五个方面。人们的幸福感在经历重大公共卫生事件后可能会发生显著变化。根据Generational Cohort Theory,不同代际群体成长的社会文化背景不同,进而被塑造出不同的价值观、特征、信仰、态度与行为模式,由此对于幸福感的感知可能存在代际差异。

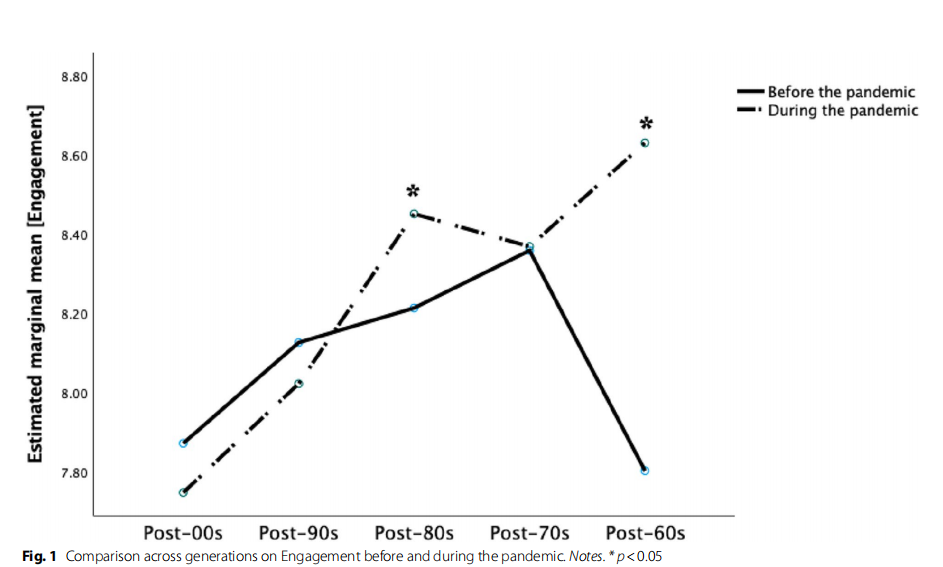

本研究通过2(时间)*5(代际)的研究设计,对1529名被试进行问卷调查,探讨了新冠疫情期间中国不同代际成年人幸福感的变化。研究发现新冠疫情和代际因素对中国成年人的幸福感产生了复杂的交互影响。总体而言,与前人研究结果相一致,人们的出生年代越早越幸福;疫情会降低幸福感多个维度,其中年轻一代对这种负面影响更易感。

然而,在幸福感的投入维度上,80后及60后两个代际群体反而有显著提升(图1)。这样的结果或许可以用各代人独特的成长背景及疫情间不同的社会角色来解释。60一代出生在中国经济困难且政府对经济严格控制的时期,他们对于生活苦难以及政府管控会有更多的包容及适应,富有奉献精神积极参加社区志愿工作。80一代出生在独生子女政策时期,在疫情期已步入而立之年,撑起家庭重担,承担着更多的社会责任,也包括更多的抗疫重担。因此,他们有更多的投入感。

图1

此外,80后这一代际群体在经历了疫情后幸福感的成就维度也发生了显著增长(图2)。对于这一结果的解释与投入维度类似,虽然80后60后都有更多的投入感,但是80后是疫情期的绝对抗疫主力,他们正值壮年,是整个社会的中坚力量,由此也更可能获得成就感。

图2

作者和课题组成员:

该论文的第一作者为绍兴文理学院心理学系王臣副教授,大脑、心智与教育研究中心为第一单位,浙江工业大学继续教育学院教师周超为通讯作者。我院心理健康教育硕士毕业生、现上海师范大学心理学博士研究生聂伊姿为第二作者。奥斯陆大学心理学系特聘研究员兰晓宇,心理健康教育硕士在读研究生黄倩倩、戴群森也参与了该研究。

审核 | 石峻华

终审 | 陈 巍