心理学的理论和历史应当如何研究,是一个重要问题。一般而言,心理学之为一门“科学”,也大致服从科学史(history science)的一般方法论。20世纪以降,尤其自Thomas Kuhn于1962年发表The Structure of Scientific Revolutions以来,关于外史(external history)的研究,其声势逐渐压过了内史(internal history)。关系到具体的问题域,关于“心智”(mind)的研究并不为心理学这一门学科独享,而是自1956认知科学革命(cognitive revolution)后由“认知科学”(cognitive science)这一跨学科领域(包括心理学、哲学、人工智能、语言学、人类学等)共同经略。在这样的背景下,如何更切合实际地了解和评估心理学学术共同体以及心理学人的知识生产活动在认知科学革命中的作用和地位成为了我们关切的重点。

历史可能会被遗忘,于是对历史真相的不断重新回溯也是对世人的不断提醒。这对于心理学的理论和历史研究而言也是如此。在今天,以一种以问题为中心的内史的理论重构手法回顾心理学思想史,不再是以辉格史的口吻颂咏学科内的出于历史必然性的科学进步(scientific progress),而是为了澄清不单为学科外人士、乃至为心理学人陌生以至无意或有意歪曲的历史事实。

近日,绍兴文理学院大脑、心智与教育研究中心、心理学系董达博士作为第一作者、陈巍教授作为通讯作者在权威期刊《心理学报》上发表了题为《人不是物:社会认知的稽古维新》的研究论文。该研究围绕早于1956认知科学革命的早期社会认知(early social cognition)进行了理论探讨,力图引入以Fritz Heider为核心人物的以人为中心的(person-centered)的社会认知思想以矫正当代社会认知哲学中的理论弊病。本文是董达博士主持的国家社科基金青年项目“过程哲学与当代意识研究”(20CZX015)的阶段性成果。

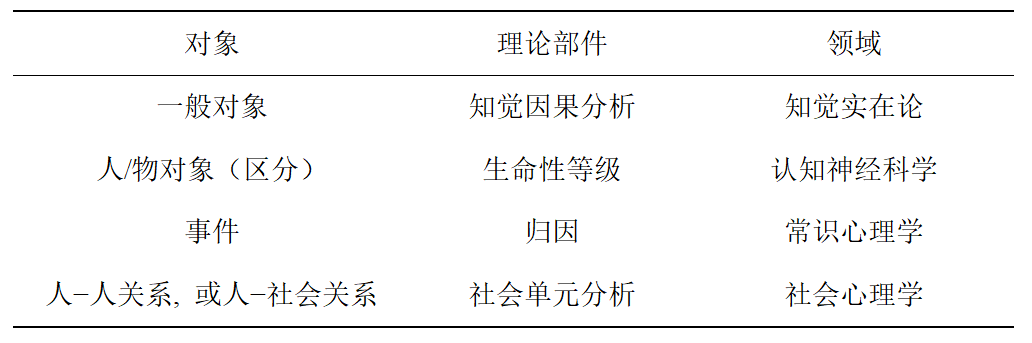

本文的主要内容:当代社会认知的理论版图可分为经典概念工具箱与正在与之对抗的新概念工具两部分。经考证, 理论论(theory theory)和模拟论(simulation theory)等经典概念工具集中诞生于1980年代的美国认知科学界, 可以被视为1956认知革命蔓延至社会心理学领域的产物, 而新概念工具可以被视为与第二代认知革命相适合的替代理论。历史上, 社会心理学接受了认知主义的“物”(thing)的抽象认知原理, 也全盘接受了它带来的理论负荷, 即对“人”(person)的感知被还原为对“物”的感知, 并且隶属于后者。然而, 基于“物”的抽象认知原理始终无法与社会认知的以“人”为中心的实践经验相结合, 也未能实现该领域的自治。事实上, 这一理论困难并非一直存在于“社会认知”的历史路径中, 至少在以Heider为标志性人物的1950年代早期社会认知中便不是这样。Heider“人不是物”(Persons are not Things, PANT)理论体系在个体层面上包括知觉实在论(perceptual realism)、事件归因(attribution)和生命性−非生命性(animate-inanimate)范畴区分三个部分, 但是第三个理论部件彼时囿于作者主题侧重、证据不足、技术匮乏等多种原因未能完成。结合当代来自演化和比较的、行为和发展的以及神经通路假设的新证据, 通过重新发掘并最终完整构建了“人不是物”论题, 尝试为当代社会认知理论困难提供一个建设性意见。

“人不是物”论题本身已经蕴涵了这样一种预设, 即:作为感知对象的“人”与作为感知对象的“物”——尽管均属于被感知的一般对象——存在范畴上的明显区别。于是, 该论题在感知对象的界定上主要包含两个理论部件:一般对象定义和人/物对象区分(后者在当代语境中又涉及到有生命性/无生命性区分)。于这里的工作而言, Heider理论可能是早期社会认知诸家中最可靠的开端, 原因主要有二:一是Heider理论同时包含了一般对象感知和人的感知两部分, 是最完备的(其他社会认知诸家通常只偏于一隅);二是他的一般对象理论是早期社会认知诸家中创立最早的, 并对后来的几种代表性理论产生了重要影响。Heider的早期工作着力于一般的感知对象与媒介(medium)的实在论区分(Heider, 1920, 1926/1959), 而后期工作则系统阐述了人的感知和Heider所谓的常识心理学(Heider, 1958; Heider & Simmel, 1944)。表1是对“人不是物”论题理论部件的概括。需要强调的是, 尽管Heider(1958)已经预设了人与物因其生命性(animacy)属性而有别, 但是彼时此项工作未能得到切实的分析。基于当代神经技术, 生命性等级作为对对象本身的分析现在得以补充进来。

表1 “人不是物”论题的理论部件

诸外部对象之间的关系, 其因果关系可以通过物理学的方法进行研究;一个事物是否是生命可以通过科学的生物学进行判定。但是在心理学中, 在认知上, 被感知的对象存在因果性(Heider, 1944;Michotte, 1946/1963)和生命性则存在独立的研究进路。Heider和Simmel(1944)被视为现代生命性研究的开端(Rutherford&Kuhlmeier, 2013; Scholl & Tremoulet,2000)。在调查中, 被试几乎无一例外将影片中看到的大三角形、小三角形、圆形三者之间的关系拟人化, 感知为类似人际关系; 被试称它们就像“活的”一样。Heider和Simmel依赖简单二维图形的运动学(kinematics)线索以启动被试对生命性的感知。此外, 几何形状(shape)本身亦可以表示社会认知的标志性对象, 例如人脸(face)或者社交软件中的表情包。

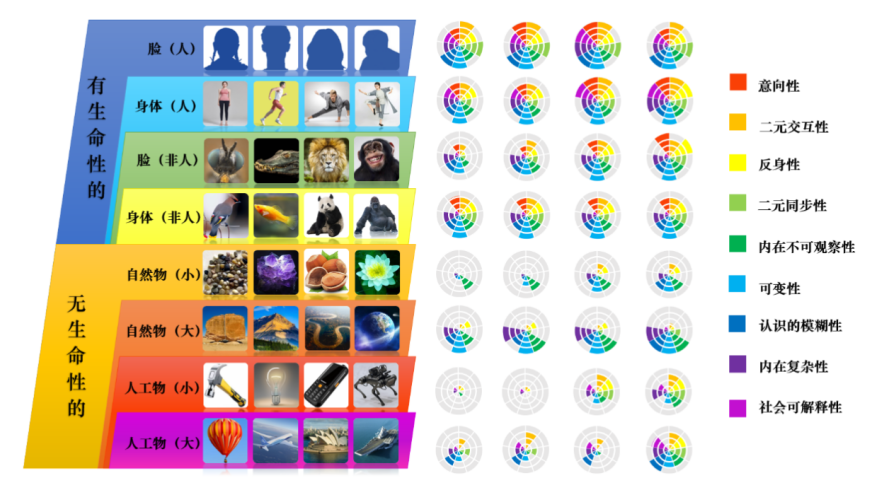

生命性概念至今未能获得公认的严格定义。在现代语境中, 它一般从字面上指将一个对象感知为“活的”(living)自主体(agent)的能力。但是“活的”和“自主体”本身均不是被良好定义的概念。一般而言, 现在存在三种定义生命性概念的方法:(1)传统的生命进路。从“活的”日常语言表述出发, 将常识或朴素心理学中的有生命性−无生命性概念区分等同于朴素生物学(和科学心理学)中对活的−死的概念区分。但是“活的”这一表述在中外语境中均是含糊的、有歧义的。(2)自主体进路。在将有歧义的“活的”另外理解为“活动的”意义上, 对生命性的感知等同于对能够自主运动的自主体的感知(Westfall, 2023)。本文在表述上亦普遍采用了“自主体”的措辞。这一进路在哲学概念分析上是有益的, 但是“自主体”概念在认知神经科学中缺乏操作性定义, 以及, 关于自主感(sense of agency)实证研究与生命性感知实证研究毕竟是两个不同领域, 至今尚未得到合并。(3)基于现象感知的整合进路。前两种进路可能均无法良好地应用于认知神经科学中的实证研究。人类个体是否能够感知到生命性, 现在既不是朴素或科学生物学问题(是否是“活的”或“生命”), 也不是常识或朴素以及科学心理学问题(是否是“活动的”或“自主体”), 而是基于可操作的神经技术来判断能否在被试脑中确实地激活生命性神经通路。当然, 被试首先在第一人称的感知现象上是清楚明白的。Jozwik等(2022)尝试将“生命性”的定义分为5个维度, 这5个维度均多少存在合理性, 现在均可概括至对“生命性”的界定中:活的, 看起来像动物, 具有移动性, 具有自主性, (移动)是不可预测的。综上,根据Fiske和Taylor(1984)人−物区分九点标准尝试给出可视化分析。图1表示视觉感官对象的生命性等级, 同时也是用于视觉生命性感知实验的实验材料。从有生命性的脸(人)、身体(人)、脸(非人)、身体(非人), 到无生命性的自然物(小)、自然物(大)、人工物(小)、人工物(大), 构成了包含两种对象子范畴的一般对象连续统。右侧雷达图根据人-物区分九点标准尝试给出可视化分析。被试在感知不同生命性等级的对象图片时, 脑中涉及生命性感知的脑区的激活程度不同, 从而外部对象与内部神经通路之间存在相应的一致性。

图1 对象的生命性等级

“人不是物”论题涉及到了所有“对象”的价值(或意义)赋予问题。“人不是物”论题也在以交互行动为基础为所有的外部对象赋值, 从“人”到“物”,它们现在属于一个完全的生命性等级。

更广泛而言,在20世纪人文科学中,Scheler(1928/2018)、de Chardin(1956/2012)、Foucault(1966/2016)等重要人文学者呼吁道:关于“人”的科学只能在直面其本身的属性、构成和历史时获得认识, 除此之外, 诉诸其他所有间接的方法、其他所有的学科均不能真正认识“人”——“人”的现象、“人”的经验、“人”的知识,来自信息加工心理学的“物”的抽象认知原理也不例外。早期社会认知的“不惜以任何方式更多地认识人”毋宁说是社会心理学家的第一道德律令, 他们应当以如此的希冀和努力作为天职:从“人”完全属于的社会多元体的内部构成中塑造“人”的所有行为方式和生活方式; 而且,“人”在所有这些社会交互的基础上拥有了能去感知自身和他者——感知“人”——的奇特能力, 这种能力就是社会认知。

原文链接:https://journal.psych.ac.cn/xlxb/CN/10.3724/SP.J.1041.2025.0173

作者和课题组简介:

绍兴文理学院心理学系董达博士为第一作者,绍兴文理学院心理学系陈巍教授为本文的通讯作者。

参考文献:

1.de Chardin, P. T. (2012).Le phénomène humain(Y. Fan, Trans.). Nanjing: Yilin Press. (Original work published 1956). [德日进. (2012).人的现象(范一 译). 南京: 译林出版社.]

2.Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1984).Social cognition. New York, NY: Random House.

3.Foucault, M. (2016).Les mots et les choses une archeologie des sciences humaines.(W. Mo, Trans.). Shanghai: Shanghai Sanlian Press. (Original work published 1966). [福柯. (2016).词与物:人文科学的考古学(莫伟民 译). 上海: 上海三联书店.]

4.Heider, F. (1920).Zur subjektivität der sinnesqualitäten.Unpublished doctoral dissertation, University of Graz.

5.Heider, F. (1926). Ding und medium.Symposion, 1, 109−157.

6.Heider, F. (1944). Social perception and phenomenal causality.Psychological Review, 51(6), 358−374.

7.Heider, F. (1958).The psychology of interpersonal relations. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.

8.Heider, F. (1959). Thing and medium. In G. Klein (Ed.),On perception, event structure, and psychological environment: Selected papers by Fritz Heider(pp. 1−34).New York, NY: International Universities Press.

9.Jozwik, K. M., Najarro, E., van den Bosch, J. J. F., Charest, I., Cichy, R. M., & Kriegeskorte, N. (2022). Disentangling five dimensions of animacy in human brain and behaviour.Communications Biology,5(1), 1247.

10.Michotte, A. E. (1963).The perception of causality(T. R. Miles & E. Miles, Trans.). London: Methuen. (Original work published 1946).

11.Rutherford, M. D., & Kuhlmeier, V. A. (Eds.). (2013).Social perception: Detection and interpretation of animacy, agency, and intention. Cambridge, MA: The MIT Press.

12.Scheler, M. (2018).Die stellung des menschen im kosmos(B. Li, Trans.). Guiyang: Guizhou People’s Press. (Original work published 1928). [舍勒. (2018).人在宇宙中的地位(李伯阳 译). 贵阳: 贵州人民出版社.]

13.Scholl, B., & Tremoulet, P. (2000). Perceptual causality and animacy.Trends in Cognitive Sciences, 4(8), 299−309.

14.Westfall, M. (2023). Perceiving agency.Mind & Language, 38(3), 847−865.

审核 | 徐嘉穗

终审 |陈 巍