5月26日下午,教师教育学院心理学系邀请了中国心理学会候任理事长、教育部长江学者特聘教授、北京大学心理与认知科学学院博导苏彦捷教授在风则江大讲堂为我校师生开展了主题为《关系中的理解:沟通与压力应对》的讲座,讲座由教师教育学院心理学系陈巍教授主持。

苏教授在讲座中首先从为心理学正名的角度入手,强调了心理学作为一门广泛的学科与其他学科的紧密联系,如物理学、化学、生物学等。她将心理学比作医学,二者都能让我们在面对身体或心理的问题时,帮助我们进行解决。

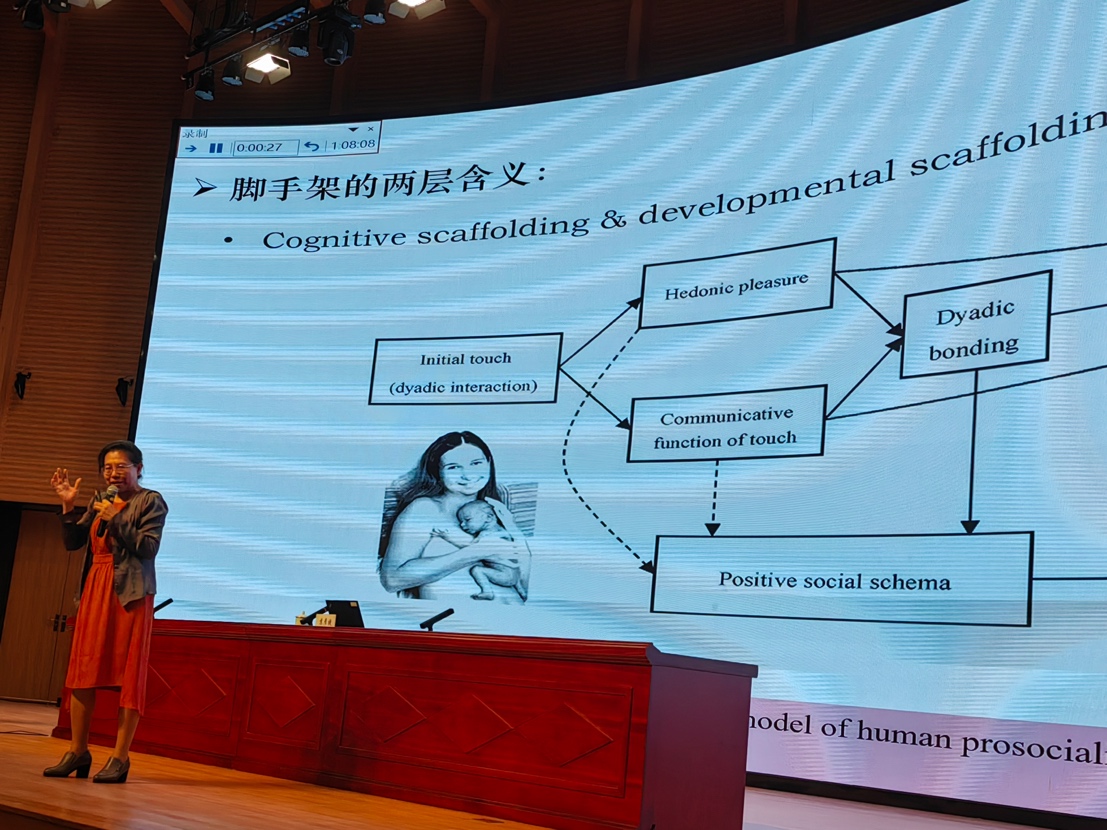

随后,苏教授从三个方面详细介绍了本次讲座的内容,关系中的理解与心理理论;人际沟通中的换位和共情;压力应对与心身健康。在心理学中,人际关系的问题备受关注。苏教授详细探讨了关系中的理解,介绍了一系列心理学研究中的经典实验,以及这些研究在人际沟通中的应用。苏教授指出,在人际沟通中我们需要学会从他人的视角进行分析,并通过共情更好地理解他人的心理。这种能力可能受到权力意识的影响。例如,在家长和孩子之间的关系中,家长常常将自己置于高权力的地位,从而导致换位能力的缺失。在与他人沟通时,我们需要善解人意、运用适当的表达方式并具备灵活变通的能力。

在人际交往中,我们常常面临各种压力。针对如何应对压力,苏教授提供了许多建议,如学会时间管理、压力管理、情绪解决和心理调适等。苏教授强调,我们对压力的情绪反应很大程度上取决于我们对其的解释。此外,心理健康与生理健康也存在关联,因此我们需要平衡饮食、获得优质睡眠、合理运动、缓解压力,并以积极的心态面对挑战。

在讲座最后的问答环节,同学们积极提问。一位同学询问道:“在人际沟通中,我们应该理解他人、学会共情,但我们常常会发现大多数人并不缺乏共情能力,反而过度共情,导致受到他人强烈情绪的影响。在这种情况下,是否有其他更好的解决方法?”苏教授解释道,共情能力过强实际上很难表现出亲社会的行为。针对这一问题,目前正在进行选择性研究,需要根据情境做出选择。对于不道德的个体,我们甚至可能不会共情,或者反共情。在交流中,我们需要在情境中思考并进行沟通。另一位心理学系同学提出了关于提高他人共情能力的问题。苏教授肯定了这个想法,指出在生活中我们可以通过自己的行为影响他人并提高他们的共情能力。最后,电子信息专业的一位同学提问了在与父母发生无法调和的尖锐冲突时,如何与父母进行沟通的问题。苏教授从权力导致脑损伤的角度解释了这一问题,并强调关系是常变的,尤其是亲子关系。在人际关系中,强势一方可以学会变化。她还通过自己与孩子的例子进一步解释了学会思考强烈情绪的对象会让自己更好地面对挑战。

此次讲座让师生们更多面地了解了心理学,同时了解到人际关系中的心理学知识,沟通和压力背后的心理学机制,帮助大家更好地处理人际关系和应对压力。讲座结束后,心理学系部分师生与苏教授合影留念。

撰稿人:於宁瑶

审核:顾丽佳